回眸惊艳话骑楼

——汕尾市区骑楼文化、商贸文明的回顾与展望

郑冰利 文/图

汕尾市区三马路、二马路的骑楼商铺历经百年的风雨苍桑,如今仅三马路的骑楼仍有部分存在,二马路包括周边几条老街的骑楼大都已拆掉重建了。而三马路的骑楼虽然也难逃岁月的风霜、人为的破坏,铅华洗尽,但因整体结构牢固,对面而立的两排骑楼依然整齐存在,商气方兴、风貌犹存——遗留下来的各种建筑风格,有传统的也有西式的,如墙檐、阳台、窗口、楼面等还依稀可见当年不尽相同的艺术装饰。

这两条建于民国初期的马路,是当年汕尾港的商业发祥地和经济、文化、政治的中心。汕尾港在清末时期随着形势的发展变化,一跃成为广东对外贸易的繁忙港口之一,吸引了潮汕、广府和客籍商人的纷纷迁入,因而汕尾港成为资本与人才的“聚集地”,加上本邑殷富商家的努力,一时城里贾肆栉比,万商云集,行口林立、商号密布,街市上百货山积,商声鼎沸,万头攒动,摩肩擦背呈现了极为昌盛的商业景象,并出现了经营进出口的“上盘行”、“洋行”等行业化贸易,市场之繁荣、商品之丰富,被世人誉为“小香港”,更使汕尾港在当时成为海陆丰的经济中心。

遥想当年的繁华景象仍在这里延续;历史的铿锵之音还在此回响,让我们来一个穿越,揭开她神秘的面纱,再一次走进曾经显赫一时的三马路,二马路,去寻找她惊艳的背影、聆听她的声音、领略她繁华的风采与岁月沧桑。同时,面对现状,共商发展大计,共筑未来梦想。也许,对于我们理性的回归、继承大有启示和裨益。

三马路,百商开泰第一街

追溯三马路的历史,首先要从位于市区西侧的坎下城讲起。坎下城,始建于明崇祯九年(1636年)。史料记载,为抵御倭寇、海盗烧杀抢掠,朝廷大臣叶高标经向崇祯帝奏准,在海丰南部海边建筑坎下城,驻兵防守,巩固海防,这对保护中外商船安全和汕尾港的诞生,起到了推动的作用。坎下城的前身曾叫水寨和坎下寨。寨的前方包括三马路这一带当时还是一片大海,但有一条“沙舌”即沙坝从坎下城往三马路这个方向申延而来,经过岁月漫长的冲积而逐渐成了一片陆地,地势如一条龙脊骨拱起,形成东南斜往西北方向(即现在的三马路)。明末清初,这里是汕尾港地势较高的中轴线,又是“开埠之脊骨地”和枢纽中心——先前这里一片荒凉,就在建坎下城的第二年,在该城的东面约四五公里(即现在三马路东段)之处始建了一座关帝庙,庙的前面就是港口码头,由于靠港的船只和当地民众前来朝拜关帝庙的人越来越多,而逐渐搭建了做卖买的棚寮货栈和住宅,并由于较早期的潮商、客商和广府商的迁入与本邑殷富地主的加盟,便在这里形成了“百商开泰”的汕尾港古商埠。据清乾隆十二年(1747年)“修整汕尾关帝庙前街碑记”记载:“汕尾一镇,舟楫云屯,商旅雨集,亦海邑一大区会也……”至民国初期规划建设了三马路、二马路等周边街道的椅楼式建筑商铺,更是如虎添翼,已发展成为潮汕文化、客家文化和广府文化等广东三大文化最为集中规模的“商圈”,从此历史悠久的“商街长廊”三马路、二马路等便成为名符其实的“小香港”而四海皆知。这大概就是汕尾以商业立埠的建设走向。

回望过去,明末清初的汕尾埠地旷人稀,只是一个渔盐业比较旺盛的小港口,真正起步是在清乾隆四十三年(1779年),汕尾商埠初步形成。三马路作为最古老的商街,当年的路面是用石板条铺设的,街道狭窄,两旁楼房参差不齐。邑人陈炯明任广东省长时兴办各属市政,所有各商埠繁盛地方,均一律设立市政厅或市政局。1927年,彭泽(彭湃的胞弟)来汕尾任市政局长时,汕尾作为对外通商主要口岸,其传统的店铺已不再适应不断扩大的商业活动规模的需求,欲寻求一种新的商业活动经营空间。根据汕尾港炎热多雨的亚热带气候特点,仿照法国巴黎街道模式修建马路,将清代的大兴街拓宽、裁直,并规定临街两侧楼房统一格式,铺以水泥路面,融以中西建筑手法的三马路骑楼设为二层,首层前部为人行道,一般深3-4米,后部为商店,二层为住宅,住宅前部突出于商店,跨越人行道上部。修建后的大兴街改称为“三马路”。这些骑楼的立面及装饰艺术,融合了巴洛克建筑风格,柱头带涡卷的古希腊式柱廊、古罗马的拱券和柱式、哥特式的尖顶、拜占庭的圆形穹顶、伊斯兰的花瓣形拱券等西洋古典建筑艺术之精华。在建筑细部中如檐部、拱廊旋洞、锁心石、窗裙、窗楣、窗山花、门套等处,精心推敲尺度、比例,巧妙地装饰着具中国古典卷草图案情调的“洛可可”纹样艺术。中国传统建筑特色花卉如荷花、榴花等;动物如凤凰、象、梅花鹿、狮子、金鱼、鸟等以及各种云纹、方形、圆形、曲线、直线、弧线、S线、几何圆形几乎墙面可睹。这些中西合璧,临街架空,商住合一的骑楼艺术特色,大多在文革中被当作“四旧”破坏,目前只有个别旧楼尚有一些历史的遗迹依稀可见。

过去整条三马路的地段。东从友谊路至西到“安美祖庙”,曾被称为“大兴街”和“大街”,民初至现为“三马路”,文革时期曾被改称为“胜利路”。民初汕尾童谣曾唱道:“牵齐齐,来去大街买双鞋:牵歪歪,来去大街买草纸……”就是当时民众反映整条大街百货可购的繁荣景象。

老百姓习惯把三马路分为东中西三段。东段从友谊路(旧称中巷)相接至庙前街口止,缘于清末民初此地段米商较多,有8家,其中最出名有“蔡公盛”、“黄友源”、“邹和兴”和“吕同利”等4家米铺,老百姓谓之“米街”,还有李茂记铜器铺、黄汉珠“南生印务局”等工坊商铺。

这一带昔时还是清代衙门的所在地,其旧址与友谊路交界处,民国时期已毁,现辟为民宅群,上了年纪的老汕尾人至今还称此地为“衙门前”。与此相邻不远处有设于清光绪三十三年(1907年)四月官绅督办的“汕尾巡警分局”,时至民国18年(1929年)改称为“水上警察所”。国民党区党部也曾在此办公。其隔壁后巷又是清末海关所在地,老百姓谓之“关部巷”。

中段从“关帝庙”的庙前街起至联兴街口,就是昔日人们谓之“布街”的地段。这里来自潮汕商家最多,大多从事布庄、染坊等行业。据云仅潮阳司马浦籍的布铺如郭裕隆、郭原隆、丰隆、老广兴、原发、广兴栈、增盛、勤兴、三兴、集隆等十—几家均为姓郭的商家。其他潮商如周大经绸庄、李兴谷布铺、丰盛布铺、方金利布铺、余成昌布庄、卢俊盛布庄、卢吉顺染布坊等都是比较有名的。那时候汕尾埠的印染作坊水平很高,盛极一时,曾以“汕尾乌”(毛乌布)和“海城蓝”(大成蓝布)等布匹远销香港、南洋一带。此街段其它行当计有本邑的陈烈合金饰、徐泽丰金饰、程大楚裁缝铺、林吉木屐铺、吴姓木屐铺、魏姓木屐铺、庄姓织席铺、吕兴昌山货铺、黎振昌杂货铺。当地最大的布铺要算王姓的“南隆”,其他的合昌茶叶铺、谢姓“大信号”金饰铺、曾姓“广寿堂”药材铺、施俊卿西医诊所、张姓“名利轩”、陈姓“益利”、骆姓“益丰的银锭铺,还有马来西亚归侨陈岳的“旺新”山货店都是较大的商行。值得一提的是“黎振昌”杂货店,其族内还出了好几位名家、博士。

西段从联兴街口至糖街、掇鸟街口过去被称作“糖街”。这里的商铺从事糖、烟、酒、水果、杂货、百货及银锭的行业较多。其他的还有药材铺、诊所等,如王光涛药材铺,许益华西医诊所,丰隆号布铺,民生号文房四宝,广安茂杂货,义盛号人造首饰,江华保玩具洋艺铺,杨三利故衣,丽源织布厂,吴腾光酒铺,时和米铺,庄保强西医诊所,林泽鸿西医诊所,金德安药行,成昌、兴昌、大信商号,合昌茶楼,李姓永裕堂药材,贵州饭店等。还有全港最大林姓“宝兴”银锭铺,来自潮州的“唐永合”商家,据其后裔介绍,唐祖从清乾隆年间就来汕尾经商,最先在此街拥有7家铺面,主要经营大米、山货、布匹等。后由于家族日渐式微的原因离开汕尾回潮州西郊,清同治年间其族人唐九二从潮州重来汕尾港鱼铺町横巷居住,从事牛肉丸、鱼饺、便食面等饮食业,汕尾闻名的地方小吃“阿永豆浆”的制作方法,就是唐九二所授,唐九二在汕尾站稳脚跟后,生意越做越大,就在成兴街开设金饰,加工铺,后来转行鱼钓制作。

三马路西段,最出名的要算地处新渔街的“安美祖庙”,据新渔街渔民后裔介绍,最早来此地的先民是南宋年间的罗姓人,他们先祖来自福建莆田一带,从家乡带来樟木妈祖神像及香火、令旗在此沙坝上定居。起初只是用竹木搭一简易小棚寮供奉妈祖,每每晨昏供人朝拜、祷告妈祖庇护出海亲人平安、逢凶化吉。

遥想早年的坎下城经一条绵长的沙坝地带连结了安美祖庙、关帝庙,一样可饱览港湾、大海的景象,一边是军民驻守海防的要塞,一边是人们祈求平安、香火旺盛的神庙,其自然景观与人文景观、还有浓厚的商业文明就如一条瑰丽的彩虹,为汕尾厚重的历史增添了丰富的内涵与别具一格的地方特色。

二马路,繁华长廊多风流

二马路在汕尾港沧桑史上扮演着极其重要的角色,缘于1917年陈炯明粤军在城内坎下城创办子弹厂。当年为方便来往于城内与中山码头之间运输物资及居住城里的工人上下班而计划修建二马路。二马路的兴工开筑是在1921年4月,由时任广东省长的陈炯明任命丁璧吕为汕尾市政局长负责主持并于1922年正式动工兴建的。1925年5月,国民革命军第一次挥师东征,中共党员刘琴西受政治部主任周恩来的委派,随军来到海丰县,担任汕尾市政局长,于同年10月调任陆丰县长;1927年,彭湃的胞弟彭泽(中共党员)接任汕尾市政局长,刘、彭治理汕尾时大办市政建设,拆除汕尾商埠清代修筑滨海的“十三城堡”,开始裁剪与扩建汕尾市政,使汕尾市容焕然一新。二马路位于市区中心,东南斜往西北方向,全长1.24公里,路面宽12米,两侧各宽3米的骑楼走廓为人行道,东起中山纪念堂(晒网埔)西与城内路(灰窑村)相接,水泥路面。因处市区的第二条大街道而得。

西方把香港当作通向中国市场的桥头堡。距香港仅80多海里的汕尾港,有着天然避风港湾,港内水深可泊三千吨位货轮,进出口贸易遂应运而生。上世纪初,汕尾的渔、盐业和以外贸为依托的民族工商业已相当可观。后来虽然经历了第一、二次国内革命战争和第二次世界大战,但其作为海、陆、惠、紫、五等县的物资吞吐口岸,汕尾港的经济地位仍未下降。解放初,仅经汕尾海关统计的年出口贸易额,就高达四百余万美元。盐是汕尾商品经济的另一重要部份。民国年间,经汕尾集散的盐,年逾一百万担,除销本省及湘赣外,还出口香港转销外国。随着外贸的发展,地方工商业和服务行业比比皆是,五花八门,甚为繁荣,可见“小香港”之喻并非溢美之词。中国近代史上,汕尾也有其独特的地位,因她又是一个军港的缘故,1925年3月16日,国民革命军第一次东征时,国民党中央执委、财政、农民部长、黄埔军校党代表廖仲凯就是从广州乘“永丰舰”抵达汕尾港,再往汕头港视事的。是年10月,第二次东征总指挥蒋介石等亦曾到过汕尾港。因而在第一次国共合作时期,汕尾已列为市的建制。早在民国8年(1919年),孙中山先生发表《建国方略之二》(《实业计划》),把汕尾列为建设沿海商埠及渔业港之一。

二马路的崛起在于民国时期的二十年代,这条反映近代历史的繁华商业大道,曾是民国晚期和建国后汕尾的政治、经济、交通、卫生、文化中心。文革时期曾被改名为“解放路”。这里商贾众多,极为繁荣,发生的故事亦多,为民国时期著名的长街。

我们在这里亦分为三段加以介绍。东段从民主广场(昔时晒网埔、中山纪念堂地段)起至东鱼市(昔日称和平市)止,相接有6条街巷口。所谓“晒网埔” (现民主广场)是昔时渔民晒网、补网的旷阔荒埔,孙中山先生逝世后,各地都兴建和命名纪念的建筑物或街道很多。据说当年汕尾各界人士捐资并由国民党林俊才营长负责主持在晒网埔建起一座供万人集会的“中山纪念堂(旧址尚在),这一带也改称为“民主广场”。民国时期,全县仅海城有中学,汕尾镇只有小学。当年汕尾有识之士暨汕尾盐场公署,动员汕尾商界集资、部分老师义务教学,就在二马路东晒网埔北角,曾作为1942年9月创办坎白中学(汕尾中学的前身)临时校址,首任校长为海丰县汕尾区长黄心壹(陆丰籍),该校至1949年10月17日汕尾和平解放止,历时七年多,为汕尾培养了一批国内著名学者、资深专家、工程师、医生、诗人和艺术家。

这一路段还有“海陆丰盐场公署”的办公地址。据《海丰县财政志》记载,过去的盐业是海陆丰经济的支柱产业,上世纪20年代,汕尾港是盐商、盐运云聚之处。时盐商铺号有裕泰堂、广恒堂、怡源堂、同德堂等30多家,盐船有永裕隆、泰盛隆、永泰兴等50多家,是年报关的盐船有31艘,运载外销盐达1104万包。据说每条盐船约1000担承载能力,但大多数为潮商和广府商家所拥有。本邑以彭姓、刘姓等合股的“怡源堂”为大。汕尾盐场于民国时期的盐产量居广东省17个场之首,与琼崖盐场(现属海南省)同为两广盐场中最高级的一等盐场。行销湖南、江西、香港及粤东诸县,汕尾港被香港盐商喻为“第二仓库”。民国14年(1925年)3月,全县地方款收入中,汕尾居三分之二。“汕尾盐”建国后被国家收藏入中国历史博物馆。

中段以友谊路口为起至掇鸟街口止,这一带有共和街口、打铁街口、联兴街口、织布厂巷口、车房巷口等7个街巷头相接,为二马路最集中、最繁华的路段。这里有杨姓的柴炭铺及“友梅客栈”、南方银行(现工商银行)曾作为解放初期汕尾军管会办公址。这里还是汕尾港当年酒肆旅馆最为集中的地段,有中兴、大兴、东亚、南京、金陵、大同、东南、贵安、泰安、广安等旅店,民国时期设有麻将赌座、舞厅、鸦片烟榻等专供阔老商贾寻欢作乐。据说南华旅店招客很有特色,在竞争客源方面出“招”,每当香港船泊港时他们就主动打着“南华旅店”的红灯笼到中山码头候客,虽然档次低,但主动出击生意不差。档次较高级的以东亚酒店则聘请讲白话(来自珠三角)女迎宾前去码头接行李。酒楼食肆方面这里有“云泉”、“春利”、“良友”、“众友”、“天天”、“谦顷”、“金龙”、“银龙”、“有德栈”等。当时最出名的要算海城人张迓所开的“春利茶楼”,大多为当地官员所喜欢的地方。广东省长兼粤军总司令陈炯明曾在此宴请故旧亲朋。1925年3月16日,国民革命第一次东征时,廖仲凯就乘“永丰舰”宋汕尾时就在“春利茶楼”参加当地商家各界20余人的欢迎座谈会。云泉茶楼”在汕尾港也很出名,其茶楼商号系民国时期当地著名的书法家郑祖武(系我地下党情报组长)所书,据说一字值一钱黄金,故民间有着“一字值金”之美谈。该茶楼的茶点也是非常出名的,其“广式点心”深受食客们的青睐。

云泉茶楼为二层,上层为茶楼,下层为演粤剧、潮剧的地方,人们看戏都要“买飞”的(即购票)。抗战时期的1942年,闻名于国际的小提琴家、音乐家马思聪携夫人王慕理历险回到故乡海丰,对日军侵华的暴行极为义愤,决心用自己的琴技宣传抗日,恰逢任中山大学教授、法国巴黎大学民族学博士杨成志(汕尾糖街人)也回乡进行汕尾史前遗址的考古工作,闻讯便和曾是留法学生的海丰县有名绅士陈祖怡一起出席在汕尾云泉茶楼开设的演奏会,并登台讲话捧场,这是当年在汕尾港轰动一时的事。马思聪还把演奏会门票收入,全部捐给海丰县政府作为抗日的经费。马思聪在汕尾义演时就住在云泉茶楼隔壁的“和平旅社”,马思聪是一个欣赏地方小吃的美食家,演罢后回到和平旅社,换上便装和穿着一双“棕皮木屐”就咣嗒地前往“油麻糊真”小食档,品尝当地最出名的“油麻糊”。

这一段还有4家相馆和供有钱人租用的“专合”单车铺(自行车俗称),据云当年的单车大多是舶来品。最受人青睐的是“客家路”牌,其次“玛丽”、“狮牌”等外国单车,租者以小时计算租金。还有吴友香专营进口香烟铺,据云当年汕尾港市面上供售的有英国的老刀牌、黑猫、哈德门、金帆,美国的红锡包和国内上海产红金龙、白金龙、黄金龙、美丽等国内外香烟牌子。

三四十年代后期,是汕尾港进出口贸易的全盛时期,靠近东鱼市旁设有邮政局,并置有无线电通讯的电报等业务,民间称邮政局为“行情线”,指商家通过电报形式与全国各地汇报行情的机构。汕尾进出口商行都是官商大户,他们资金足、批量大,与各大商埠都有联庄、联号经营,因而行情信息灵通,甚至垄断了汕尾镇,及从汕尾出货的海陆丰各主要圩镇的市场。如汕尾“泰昌行”用大量白银与香港“美孚行”作押,承办火水销售,垄断了海陆丰以及惠来县的火水市场。其它从香港输入的棉布、百货、西药、洋杂等也在汕尾有较大的行口,其中的“上盘行”也在操纵市场。潮商的“南通公司”亦是本港大盐商之一,时谚曾云:“发财有没有发过南通。”据说该公司曾组织潮剧“荣福班”(系澄海籍人)赴安南(现越南)、高棉(现柬埔寨)、香港等国家和地区演出,时间一个多月。汕尾港当年有钱的渔业资本家郑志盛、钟启泰(系同盟会员)等都重视创办自己的剧团,如正字戏正永丰班和老永丰班等。1936年郑志盛的正永丰班曾在香港普庆戏院连演七场,地方文艺盛极一时。

其他商铺还有德昌钟表店、协兴杂货铺、集丰米铺、有得栈茶楼、达盛糖果店、良友饭店、颜姓裕丰号、展丰号屠业及生猪出口,有陆河客籍彭姓的时代家俱店等。在车房巷口有当地归侨创办的利通运输公司,并于1951年1月2日启动汕尾与海丰正式通车的历史。据说,当年汽车上还要背上一个烧木炭的蒸汽包方能开动。

这一段又是汕尾革命历史旧址最多的地方,有全国第一个镇级苏维埃政府和监房旧址、大革命时期中共海丰县党委旧址、青年团团部旧址、丁人赤卫队队部旧址、童子军旧址、青抗会旧址、丁会、农会、商会等旧址……

西段从掇鸟街口的“西鱼市”起至昔时灰窑村(今微波大楼)地段,这一带商肆较少,过去大多为渔民停泊渔船、晒网、补网之地段。民国初期的1921年因陈炯明修筑二马路,带旺这一路段的渔产品加工咸制、晒脯行档,成为海产品交易热闹中心。解放初期人民政府在此修建“西鱼市”,兴建大型的收购和晒制水产品和国营的粮食加工厂、仓库等场地。

精彩继续。你可知道繁华的二马路还有她惊艳的另一面?据那些上了年纪的老人回忆,自1921年修筑了二马路,从民主广场起至西鱼市,沿街两旁植有凤凰木等绿化树木。一到花期,那红彤彤、一簇簇的花团陡然盛开于呈伞形的大树上,一路灿烂如火,欢天喜地——无数红花瓣飘落路面,犹如铺上了一条长长的红地毯,看上去是十分美丽、壮观!而从西鱼市至城内路这一段的两旁植有黄槐树,高可达15米。树上淡黄的头毛状花散发着浓郁的花香,随着清风一阵阵吹送,香满人间,无限醉人……从中可看出昔日的城市规划是具有多么难得的人文意识。

百年商埠承载了多少代人的记忆与祝愿

古埠的商业文明与浓郁的人文气息,随着岁月的久远,她那百年的老字号、她那繁荣的景象、她那迷人的风韵,就像一张张永不褪色的老照片,永远定格在诗一般的史册上,凝聚了多少代人的美好记忆、怀念与祝愿。

今年90岁的老船工黄伯,他与父亲,还有儿子一家三代都在这里当过修理、造船的船工,黄伯现仍居住在码头街。还有84岁的陈伯,在他的祖父那一代就从田乾落脚汕尾,当时在打铁街打造船钉、铁器等。另有一位与他们年龄相仿的苏伯也是从小在此地长大,这几位老人一生都是未曾离开过这里。他们回忆起三马路、二马路当年的繁华,无限感慨。陈伯说,小时候他们是听着有关“关帝庙”“安美妈祖”的故事长大的。据说,明崇祯十年(1637)农历五月十三日,是坎下城建成后的第一个关帝诞,为表庆祝,举办了关帝君神像出巡活动,队伍行至大街(三马路)东段停下来休息时,周围的信众乘机前来朝拜。相传就在此时,突然一阵狂风雷鸣,霎时倾盆大雨,那气势仿佛如天上有千军万马奔腾而来一样。可一会儿却风平浪静,彩云飘飘,天气晴朗。众人准备抬起关帝君座轿打道回府,可这时候轿子却被牢牢钉在地上一样,任8位抬轿人使尽力气,就是抬不起来。当时围观的信众感觉到关帝君要在此坐位之意,于是乡绅耆老和信众沐浴焚香,择定此地为宫址,遂建了关爷宫(关帝庙)。

老人们都说关帝庙和安美祖庙周边是他们几代人儿时的乐园,这两座历史悠久的神庙,一座在三马路的东头,一座则在西边,镇守、庇护着这里的黎民苍生,带给了人们以无限的感念和难忘的记忆。因为庙宇在闭封自守、精神生活贫乏的过去,作为当时最为开放的公共场所,它所承载的不仅仅是祈求平安的地方了。由于各种庙会庆祝、神诞祭祀、谢神做戏等等活动大大地活跃和丰富了当地民众的精神生活,并经过时间的沉淀和不断的发展而演变成为今天丰富的民俗文化。而随着社会的发展和进步,景仰神明并不一定就是迷信,而是一种朴素的精神认同和行为皈依:如妈祖的慈悲为怀、关公的忠义正气等等,已深入民心,形成一种精神的敬仰和崇善的乡风文明。

住在新厝黄的黄伯等老人回忆说,这里白天热闹非凡,晚上经常有戏看,戏台下各种美味小食更令他们念念不忘。而且一俟天黑,他们就要拿着草席到关帝庙、安美妈祖周边的空地上霸位,许多人晚上都睡在这里,因为那个时候大家住的房子都不宽敞,生活也不宽裕,但大家凑在一起就是开心!他们世代生活在这里,即使他们的儿子、孙子随着时代的开放或出外工作、经商,或迁居外地,但他们从小在这里长大,老街商行,古庙香火,锣鼓大戏,弄狮比武、台下小吃等等童年的乐趣、人文的滋养,已植根于心灵深处,令他们无论在走到哪里、离家有多远,永远有一份心的牵挂!因而,当安美祖庙和关帝庙复兴重建之时,人们踊跃捐款。据了解,这两座庙宇的投资分别是近两千万和两千多万元,而每一分钱都是来自当地信众的乐捐,特别是那些老板、企业家、商人等慷慨解囊,包括对修路、建校、扶贫、助学等公益事业,他们都很热心参与,凭的就是那一份热爱家乡的情感!

有位姓卢的年轻人说,三马路目前是汕尾最繁华的街区之一,安美妈祖和关帝庙就坐落在这里,且其骑楼也是汕尾市区不可多得的文化遗产和记忆之一。三马路的改造升级,不仅有助于改善周边居民的生活环境,推动汕尾城市化的发展,为汕尾旅游业增添新的亮点,更能提升汕尾市区的整体形象,他还具体提了好几条如何去做的建议。

一位从小在汕尾长大,如今出门在外的90后说,他每次回来都要在这几条老马路走走,仿佛又回到了童年和少年的时代,给人的感觉特别亲切和温馨。可惜贯穿的骑楼处处给截断了,每个商铺的门前都摆满了出售的服装或商品。三马路这些具有岭南建筑特色的骑楼有的也没有保护好,十分破旧,有的已拆掉重建了,完全失去了骑楼原有的风貌。路上的机动车随意占道,好像没人管。现在既然路面都搞好了,为何不痛快一点,把整条三马路都改造包装,打造成一条观光购物的步行街?像三马路这样有特色的街道,在汕尾真的是绝无仅有了!汕尾要打造旅游城市,就必须重视保护和开发这些老祖宗遗留下来的宝贵资源!

网友安信说,汕尾大街是汕尾重要的历史人文景观,我们应该及时给予保护,而且汕尾几条大街,三马路、二马路及四大横街:联兴街、掇鸟街、宫前街、工联街的服装、百货、美食等经营非常活跃,早已形成了一个大的“新商业圈”,但就是缺乏特色或扶持,在这一方面希望政府能利用老街的历史价值、人文资源,好好规划、打造一番,是大有发展前景的!

城区一位姓黄的政协委员有一年的提案也专门做了如何保护三马路骑楼文化、商业效应的提案。他说,这几年不管是市还是城区的人大代表、政协委员都有人就这个问题写进提案的。

无论是上了年纪的老人还是年轻人,他们都有一个共识,一个说法,就是尽可能还原三马路骑楼风格的特点和作用,因为连贯的骑楼主要的功能既是一个商业通道又可以让人挡风遮雨,避免阳光曝晒。

众望所归。希望不久的将来,我们能看到汕尾历史悠久的商业文明、人文景观再度焕发出新的生命力和具有传统特色的新风貌!

(黄吉庆先生对此文亦有贡献)

后记:

笔者采访了数位“老汕尾”和对地方历史、民俗文化颇有研究的黄吉庆先生,使笔者对汕尾的骑楼文化、商贸历史有了多方面和更深的了解之后,深为她曾经辉煌的过去所震撼!并对自己作为一个汕尾人却对这段历史仅有皮毛的认识而深感歉意!我们是否太轻视自己的文化和历史了?是否由于当今负面新闻多和其落后现状的影响,而失去了自信心或自己看轻自己了?当然,我们也不能老躺在过去的功劳簿上,却又消极面对现状。历史是一面镜子,既让我们看见过去,更映照了我们的今天,从中得到借鉴。我们是否可以在三马路或二马路选一个地方建起一座小型的“汕尾港百年商埠博物馆”?让世人和子孙后代更好地去了解汕尾的人文历史?

让我们总结、汲取过去成功的经验,努力改变现状,共同构筑我们未来的梦想……

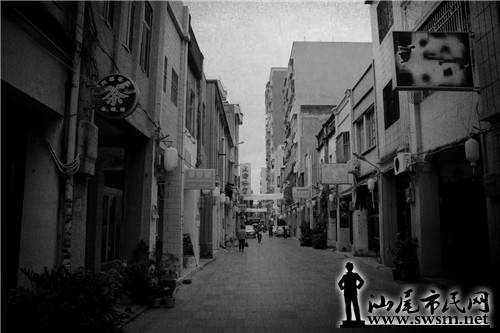

三马路图片说明:

1. 走进百年骑楼让我们有一种穿越的感觉。

2. 中西结合的艺术建筑风格。

3. 大街风采。

4. 安美祖庙。

5. 骑楼怀旧。

6. 依稀可见当年的老字号。

7. 二马路“红址”多。

8. 关帝庙。

9. 老汕尾们说起三马路的历史赞不绝口!

10. 11.12. 岁月斑驳仍可见当年美奂美伦不同风格的艺术装饰。

13.墙上野生的新绿更显骑楼的破落。

14.三马路现状。